文字/林佳恩

現為國立高雄師範大學英語學系研究所碩士生。

講者與講題

林宛瑄(獨立學者)「智不智慧都有鬼:居家科技產品的鬼魅結構」

林建光(國立中興大學外國語文學系)「《西部來的人》中的『家』」

林明澤(國立成功大學外文系)「來去鬼屋住一晚:論不宜家住屋的經管議題」

本場次以「宅」延伸之「宅誌異」為主題,探討居家科技產品的鬼魅結構、廢墟與共生之探討,以及不宜家住屋的經管議題。透過平凡生活中所生出的不平凡經驗出發,「聊『宅』誌異」。

「宅誌異」召集人曾瑞華教授以本身對於「宅」之定義為開場,提出「宅是自身之外的棲所,同時也是自身之內安身立命的基礎」,且自疫情以來,人們長期宅在家,在這樣的時空底下,以「宅」為題又更為有意義。曾瑞華教授提出,「宅」,或是「家居」,除了是溫馨家庭的場所,其實我們也可以發現「宅」也是醞釀怪異、怨恨以及恐怖的窩,這也讓探討「宅」相關之鬼魅議題萌出枝芽。

■ 林宛瑄:「智慧宅」或「鬼宅」?

「無論智不智慧的科技,都會有其鬼魅的可能性。」

林宛瑄教授以此為開場,提出了「智慧宅」與「鬼宅」可說有某種程度的共構。理當熟悉的家戶空間,如何因科技而蒙上詭祕色彩,甚至異化為鬼屋?電視,被喻為二十世紀最重要發明之一,但剛被引入居家場所時,關掉電視後螢幕上逐漸消失的光點,常讓觀眾聯想到電子時空中飄浮的亡者或是怪物,因而產生對電視的恐懼。電視彷彿是鬼魅棲身的科技產品,或通往鬼魅他方的通道,尋常家戶也因而被轉化為異度空間。

二十一世紀以來,受到矽谷巨頭看好的智慧家庭系統,是一種物聯網的應用,設計出發點是優化人們的生活方式;但其偵測居住者舉動喜好以提供客製化體驗,進而將居住者納入智慧系統的作用機制,卻如同鬼屋投餵以視聽幻覺後、吞噬居住者的運作原理,「智慧宅」與「鬼宅」可說有某種程度的共構。本演講即是探討電視與物聯網如何將家戶轉化為鬼魅空間,尤將聚焦檢視這兩種科技各自的時間性與空間感,如何形成讓未來被過去纏祟的鬼魅結構。

家宅,理論上提供了溫暖包容的親密感受,當我們置身其中,我們理應會感受到被保護與滋養。正因為人們對家的想像,投注大量的情感,所以當「家」受到各種邪惡或是恐怖力量威脅時,人們容易地從核心感到害怕。林宛瑄透過佛洛伊德「陌異感」(uncanny)與「家常」(homely)對立概念,衍伸提出各種童年時期的小迷信,甚至是童年時期的創傷恐懼,引發自身保護機制啟動,將這些創傷壓抑埋藏在內心深處。

正因為人們對家的想像,投注大量的情感,所以當「家」受到各種邪惡或是恐怖力量威脅時,人們容易地從核心感到害怕。

但這些創傷,可能會以其他形式重返我們的意識,也正是所謂「壓抑的重返」,在這個過程中,一些家常的事物就會變得陌異。而與死亡連結的鬼魂及超自然惡靈,也是佛洛伊德所舉uncanny例子之一,而因為被鬼魂或惡靈糾纏的家屋,也就更加uncanny。

在鬼屋中,從家常到陌異的翻轉過程,也牽涉到「家」作為一個內部的概念,以及威脅內部的力量的辯證。林宛瑄舉出,透過學者討論詩人Jack Spicer作品,以及詩人靈感來源時,探討了內、外部力量的定義,以及相互作用,這個討論有助於突顯及複雜化鬼屋內外面向議題,也可以連結到居家科技如何異化家屋的議題。

林宛瑄提及,詩人Spicer認為,詩人必須於自身騰出足夠的空間來容納外來的異物,就像宿主,要把自身一部分認知力量讓給寄生物,讓雙方可以共生。這個讓出自身空間的宿主,也就像一個擺放了傢俱的房間,外來能量,也就是作為寄生物的詩,以語言的方式進入房間後,就會把房間內的傢俱重新排列組合一番。

■ 鬼魅媒體的未來式

而後進入「鬼魅媒體」的議題,鬼魅媒體之稱,來自十九世紀以來人們對於科技媒體的超自然聯想。在十九世紀歐美,科學家興起成為新興職種,他們常常會到各地巡迴舉辦科普演講,將科技知識推廣給普羅大眾。這些科學家為了讓人們了解科技知識,會使用大眾可以接受的溝通方式,當中可能會偷渡一些科學家自己對於生命體與機器運作的個人觀察。

然而,這種使用譬喻來幫助理解新科技的策略就像雙面刃,一方面促進科學啟蒙,並且達到「除魅化」,但另一方面,也讓科學概念在層層譬喻的置換中,與鬼魂或神祕學,形成看似不可能的連結,所以在「除魅」同時,也悄悄的「復魅」了。到後來演變成難以分辨,究竟是鬼魅譬喻促進了對科技的理解,還是科技發明闡明了幽冥之事。

林宛瑄在演講中提及,電影、電話與電視等現代科技,增強了鬼魅力量,科技可說是棲居於鬼魅結構。以德希達(Jacques Derrida)鬼魅他者理論而言,我們無法無視這些鬼魅他者,我們只能試著回應這些鬼魅他者。德希達所談的視聽媒體鬼魅經驗,從媒體的即時性而生,但也開展了其他的時態面向。因即時性而來到我們面前的他者,是在我們之先,而我們則是他們的繼承者。他者來到我面前,我在他面前扮演因他而存在,所以可說我的一切都歸因於他。德希達也提出,影片中的人總已經是「正在死去的死者透過未來在與我們對話」,所以未來是屬於鬼魂的,這就是鬼魅經驗的未來時態。

影片中的人總已經是「正在死去的死者透過未來在與我們對話」,所以未來是屬於鬼魂的,這就是鬼魅經驗的未來時態。

另外,我們對鬼魅媒體的想像與社會文化脈絡有關,不同視聽媒體鬧鬼的機制,也跟這些媒體各自的特性有關。林宛瑄舉出兩個例子,分別是使用電器視聽媒體的鬼屋,以及它的運作原理跟居家智慧系統類似的鬼屋,來探討各自的鬧鬼機制與時空結構。而接下來,林宛瑄也提出智慧家居與鬼魅結構共通處的例子,這個例子中的智慧家居應用程式,將分別兩個空間,融合成一個虛擬空間。然而,這樣子的物聯網產品和鬼屋情形非常相似,部分使用者可能會對這樣的產品覺得毛骨悚然。

透過鬼屋與科技媒體的相似性,林宛瑄提出了熟悉的家屋空間,因科技而蒙上詭祕色彩,甚至異化為鬼屋的相關議題。

■ 林建光:觀看廢墟風景

影片的廢墟風景,解構一般對於「東部」好山好水的刻板印象,讓觀者直視風景的憂鬱。

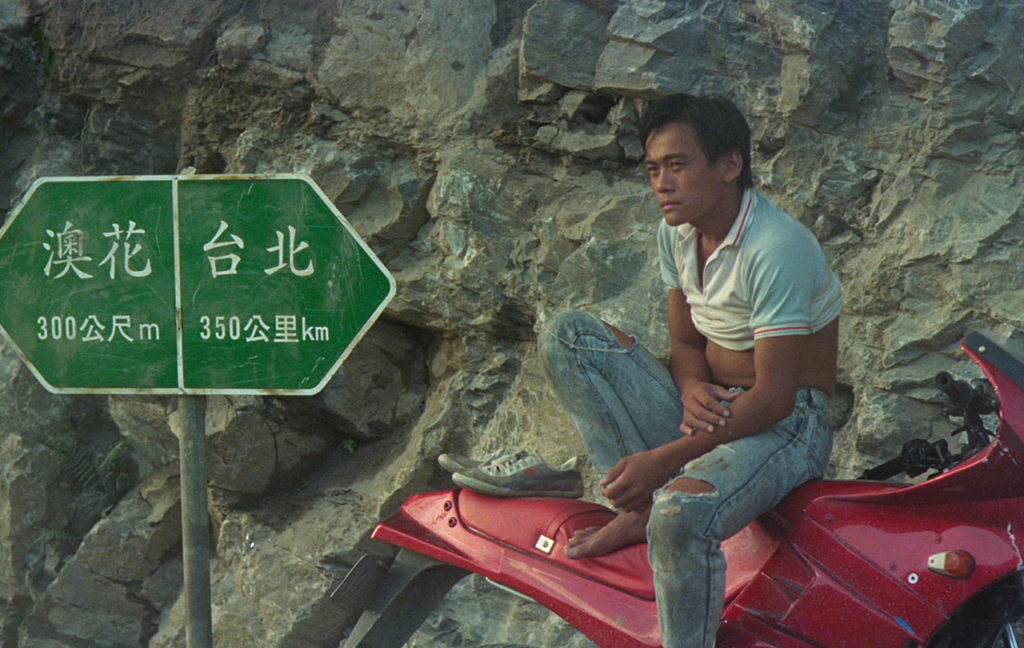

黃明川電影《西部來的人》(1991)呈現了一個廢墟化的家鄉,主角阿明從西部回到東部,卻發現自己處於「絕對無家」(transcendental homelessness)的窘態。影片的廢墟風景,解構一般對於「東部」好山好水的刻板印象,讓觀者直視風景的憂鬱。其次,對於阿明這個「西部來的人」,無論西部或東部都是「又冷又空虛」的外地,「回家」似乎是不可能的任務。這部電影不僅呈現了破敗、空洞的家,也提出一個可以安身立命「家」的可能性。

林建光教授以電影《西部來的人》提出關於「家」與「宅」之議題。林建光教授指出,在電影發明之前,人們就對「廢墟」以及「毀滅」有著特別的迷戀,人們對於觀看廢墟常常會有複雜的感受,甚至震驚與恐懼。當然,除了震驚與恐懼,廢墟也會帶給人們某些啟發,甚至是快樂的感覺,似乎透過觀看衰敗死亡的物件能帶來情緒的洗滌,以及窺見歷史文明或存在本身的空無。

關於電影與廢墟,林建光教授提出,兩者之間存在著深層關聯及共同的本體論基礎,且兩者都具有寫實功能,是捕捉意外及時間的特殊現在形式,讓人們看見過去,以及過去與現在的關聯。電影與廢墟的共通性在於:兩者都企圖在現代性當中,去看見時間以及歷史。而台灣電影與廢墟的關聯在於健康寫實的時代當中,去再現某些「不健康的廢墟化風景」。然而,因為台灣新電影追求寫實之下,較難呈現非人類的部分。

而在廢墟「東部」的部分,林建光教授提到,有別於一般將「東部」符號化為自然、返璞歸真或人間淨土,且被賦予心裡、道德、宗教完滿等意涵的陳腔濫調,《西部來的人》呈現了與大眾認知不同的東部,一個傾頹、破敗、瀕死的東部,也藉此「廢墟風景」突顯原民主體、價值觀、文化以及信仰的崩壞。

■ 萬物交錯的風景

人也是廢墟風景的一部分。

在演講中,林建光教授也提及,人也是廢墟風景的一部分。《西部來的人》中的阿明經常倒立、跳水、泡在水缸、趴在溪流鵝卵石上、捲曲著身體、裸身漂浮於水上等等,這些怪異、「不正常」的姿態彷彿透露出想要把身體扭曲、錯位、碎化、甚至截肢的衝動。而電影中最令人印象最深刻的,可能就是「去頭」牧師講道一幕。

如若,從非人類或後人類角度閱讀《西部來的人》,我們更能體會影片獨特的自然、生態、宇宙觀。泰雅神話中,人與動物、植物、萬物(包括神靈鬼魂等)之間的連結互動是以關係性(relationality)或網絡(network)等概念取代本質、層級,以及人類中心主義,因此可提供異於「廢墟風景」的另一種風景:一個人類、動物、植物、萬物彼此連結交錯的「共生風景」,《西部來的人》勾勒了一個可以從共生理論看待自然、生態、宇宙的方式。

最後林建光教授結論,《西部來的人》中的阿明,透過回憶起父親的鬼魂,以及父親鬼魂所講出的故事裡,慢慢建構出另外一個正在成形的家,這個家不一定是原本的家,更可能是一個建造世界的網絡,這也可以是一個家。這些歷史的破敗是一個可悲的事實,但另一部分,我們也不能永遠活在這種可悲無望的現在。

《西部來的人》似乎就形成了一個透過說故事,來建構新家園的方式。

■ 林明澤:沒有往來,沒有家常異志

林明澤教授演講中,探討「不宜家」住屋的經管議題。

西方現代鬼魅敘事傳統,可說是發軔於十八、十九世紀志異文學的第一次轉向。學者Fred Botting曾經形容此一志異風格轉向為「家常志異」(thehomely gothic)。確實,在此一時期的鬼魅敘事中,家屋鬧鬼的故事佔了大宗。雖然不能一概而論,故事中不幸撞鬼的多半不是該屋宅的(原)屋主,而是新住客,尤其是短期來訪的親友、租賃鬼屋的房客、新近雇用的僕佣、或(較少見的)是剛剛購置遷入該屋宅的住戶。

他們在入住時多半不知道屋宅鬧鬼,撞鬼之後自然是嚇到落荒而逃,逃不了的(譬如受雇或受託要待在其中)甚至就發瘋,或丟了性命;他們也許不只住上「一晚」,但絕對無法視該屋宅為「宜家」之地。撞鬼的受害人當然苦命,但鬼屋主人又何嘗不是苦「主」?自家的鬼也許(只是「也許」)不會來鬧自家的人,因為屋主要不是遷居他處,又或是屋主與不鬧的鬼各居一隅,大多時相安無事,直到屋主把腦筋動到這個「閒置空間」上,想到應當好好經營、管理資產時,故事於焉展開……

經濟(或經管;oikonomia)在古典時期原指「家宅管理」(oikos=household;nemein=management or dispensation),當古典時期想像的自給自足宅邸,轉變為現代與社會平凡互動的家宅,就出現了內外流通的問題,也才有「鬼魅」與「鬧鬼」(haunting)。林明澤教授提到,鬧鬼基本上牽涉到「外人」,也就是來家裡的外人,也許是外人來家裡見到鬼,或是外人來家裡變成鬼,而佛洛伊德對於the uncanny或the unhomely的討論,就點出了這個「由內向外」、「由外闖內」、「內外難分」的狀態。同時,屋宅是資源,流通自然會牽涉到買賣租賃,人見鬼或人變鬼就成了風險,如何把不可預測的風險變成可控管,就必須啟動一些經管機制(dispositif)來達到某種程度的安全(security),而傅柯關於governmentality的理論或許能提供一些啟發。

林明澤教授在演講中透過佛洛伊德「從內而外」的轉向,提及從親密宜家到詭異不宜家,Helmlich概念中的弔詭與轉折,就是從「親密」到「祕密」到「詭異」,也就是自我與他者的相反觀點,我的親密對別人而言是祕密,也就讓別人感到詭異。而就亡者本身而言,對於自家人來說不是鬼,對別家人才是鬼,自家人「身死魂在」是對家的肯定與強化,對別家人而言則是對家的干擾與破壞。

就亡者而言,對於自家人來說不是鬼,對別家人才是鬼,自家人「身死魂在」是對家的肯定與強化,對別家人則是對家的干擾與破壞。

■ 親密的自我,詭異的他者

佛洛伊德「從內而外」有著另一個轉向,也就是從親密的自我,到詭異的他者。在佛洛伊德概念中,我就是世界,我就是永恆,這就是原初狀態的無盡自愛(重複非巧合、心想即事成),而分身(double)之異化,指的則是自我的分身如同他者(因為自我必然認可他者的存在),他者必然強大如原初之自我,但不再親切如「天使」,而是恐怖如「魔鬼」。

這當中,異化的關鍵分為「時間」與「空間」。就「時間」來說,與其說由過去回返,不如說從未來撲至(potential dangers realized);就「空間」來說,是我闖進他者的家,或是他者闖進我家(boundaries crossed)。林明則教授也提到,「死亡」(以死而未死)只對他者有詭異感,對於自家人而言,則是「親密感」。

唯有死在「別人的」家宅,或把別人「有靈」的家宅當自宅,才會「鬧鬼」,才有「鬼故事」。所以,沒有往來,就沒有鬼怪。

死得其所的靈不是鬼,自安其位的靈不是鬼,唯有死在「別人的」家宅,或把別人「有靈」的家宅當自宅,才會發生「鬧鬼」,才有「鬼故事」。所以,沒有往來,就沒有鬼怪。

而提到「鬼靈經濟」(The Haunted Oikonomia),古典時期宅邸經濟的討論有四個主要面向:奴隸(或奴僕)、妻女管家、孩童、財產。以家父長為中心,奴僕、妻子、兒女,都是後來才進入家屋,是外人轉為「內/家」人,也可能被視為闖入者,成為「鬧鬼」的主要對象。到了現代時期,闖進家宅者的種類隨著社會關係複雜分化而增加,分為訪客、寄宿、租客以及買家。這樣看來,似乎不可測的風險增加,若不能單純阻絕,如何控管之議題隨之而生。

林明澤教授最後提到,凶宅不等於鬼屋。「沒有買賣,就沒有傷害」,自由經濟體制下的商業行為驅使了凶宅與鬼屋的連結,而以主權律法為基礎來延伸治理行為,則「人不安席,乃物之瑕疵」。